비타민 D 결핍 상태에 놓인 사람들이 늘고 있다. 춥다고 실내에서만 생활하면서 햇빛을 쬐는 시간이 줄고 있기 때문이다. 비타민 D는 하루 20~30분 정도 햇빛만 받아도 체내에서 자동합성되므로 따로 섭취할 필요가 없다.

비타민 D는 칼슘과 인의 작용에 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 신경과 근육의 기능 유지를 위해 칼슘 공급이 필요하고 뼈의 주성분인 인산칼슘을 만들기 위해 인이 필요하다. 비타민 D가 모자라면 혈액의 칼슘과 인의 농도가 낮아져 골격이 약화되고 압력에 약해져 휘게 된다.

국제학술지인 ‘노화임상중재'(Clinical Interventions in Aging) 최근호에 실린 논문에 따르면 영국의 60세 이상 4,157명을 대상으로 혈중 비타민 D 농도에 따른 근육 강도의 차이를 살핀 결과, 비타민 D 결핍으로 진단된 사람 10명 중 4명이 근육 약화 상태였다. 비타민 D의 혈중 농도는 근육의 기능 손상 정도에도 영향을 미쳤다. 비타민 D가 결핍된 사람들의 근육 기능 손상률은 25.2%로, 비타민 D가 적정 수준인 사람(7.9%)보다 3배 이상 높았다.

그리고 특히 암 예방에 도움된다는 사실도 의학적으로 중요하다.

우리나라 국립암센터와 국가암정보센터는 “비타민 D는 암을 예방한다고 알려져 있다”면서 “ 햇빛과 음식을 통해 비타민 D를 공급받는데, 피부가 햇빛에 노출되면 콜레스테롤로부터 비타민 D가 합성되고 신장에서 활성화된 형태로 바뀐다”고 설명했다.

그런데 문제는 의외의 곳에서 발생하고 있다.

김성희 경상대 식품영양학과 교수팀이 경남 거주 중학생 91명을 대상(2017년6∼9월)으로 비타민 D 상태를 분석한 결과 조사한 중학생 모두가 비타민 D 결핍 또는 부족 상태였다. 여학생의 평균 혈중 비타민 D 농도는 13.5ng/㎖)로 남학생(16.1ng/㎖)보다 낮았다. 일반적으로 비타민 D 농도가 20ng/㎖ 미만이면 비타민 D 결핍이다.

1. 스마트폰

남학생의 혈중 비타민 D 농도는 스마트기기 사용시간이 길수록 낮았다. 이는 스마트기기 사용 시간이 길어 실내에서 오래 지낸 결과 비타민 D 합성량이 줄어든 영향을 받았다.

(동아시아식생활학회지 게재, 한국식품커뮤니케이션포럼)

햇빛이 센 곳에서는 밝기조절을 해야하는 등 스마트폰 보기가 불편해지므로 실외라도 햇빛을 덜 쬐게 된다.

2. 자외선 차단제

자외선차단제를 자주 사용하는 여학생일수록 비타민 D 농도는 낮았다. 자외선차단제를 하루 1회 이상 사용한다는 비율도 여학생(72.4%)이 남학생(27.2%)의 2.7배였다.

자외선은 WHO 지정 1급 발암물질이기도 하고, 자외선 차단제는 피부관리에 필수이긴 하지만 그렇다면 그만큼 다른 곳에서 비타민 D 보충이 필요하다.

국민건강보험공단이 비타민D 결핍 환자(2013~2016년)를 분석한 결과에서도 환자 9만여 명 가운데 40-60대 중장년층이 3분의 2를 차지했고 여성 환자가 남성보다 3.7배 많은 것으로 나타났다. 이는 실외활동량과 자외선 차단제의 영향을 반영하고 있다.

노인들이나 하루 종일 사무실에서 일하는 사람들은 비타민 D를 충분히 섭취하지 않으면 결핍되기 쉽다. 햇빛 노출 시간도 적고 신장기능의 저하로 비타민 D 활성화도 잘안되기 때문이다. 춥더라도 하루에 20~30분 정도는 햇빛을 쬐는 습관을 들이는게 좋다. 비타민 D 결핍은 근력을 약화시키고, 피로감과 근육통을 유발시킨다.

'건강' 카테고리의 다른 글

| [건강보험] 일반 건강검진, 암검진 안받으면 불이익? (0) | 2019.12.19 |

|---|---|

| [수면의 적] 3대 잠 방해꾼 - 야간빈뇨,하지불안,수면무호흡 (0) | 2019.12.19 |

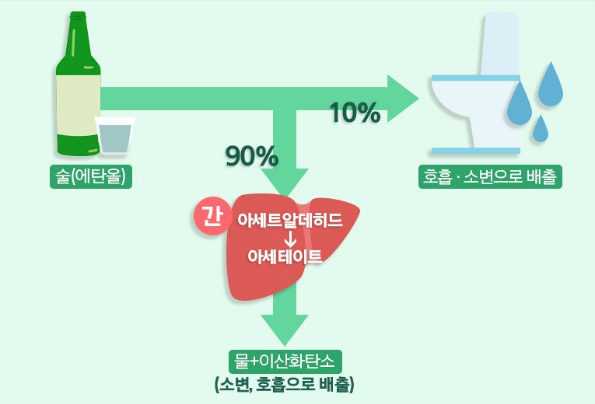

| 폭탄주가 안좋은 이유 - 알콜흡수율과 숙취해소 (0) | 2019.12.17 |

| 정상혈압, 고혈압 기준과 증상 - 유산소운동이 베스트 (0) | 2019.12.16 |

| 관상동맥 협심증,심근경색증 - 40대 심장 건강관리 (0) | 2019.12.16 |